|

|

|

JUPITER

Jupiter / Einführung

Jupiter ist der Riese im Sonnensystem. Siebzig Prozent der Gesamtmasse aller

Planeten entfallen auf ihn. Zu erkennen ist für uns nur die dichte

Atmosphäre, deren Stärke acht Mal größer ist als die der Erde.

Weiter zum Kern vordringend folgt eine Schicht mit flüssigem

Wasserstoff. Durch Kristallisation, eine Folge des enormen

Drucks, geht diese Schicht über

in metallischen Wasserstoff. Im

Zentrum befindet sich ein Gesteinskern mit einem Durchmesser von etwa 25000 Kilometern. Hier ist die Temperatur

mit 30 - 35000 Grad Celsius am

höchsten.

folgt eine Schicht mit flüssigem

Wasserstoff. Durch Kristallisation, eine Folge des enormen

Drucks, geht diese Schicht über

in metallischen Wasserstoff. Im

Zentrum befindet sich ein Gesteinskern mit einem Durchmesser von etwa 25000 Kilometern. Hier ist die Temperatur

mit 30 - 35000 Grad Celsius am

höchsten.

Nach außen nimmt die Hitze

stark ab. In den oberen Wolkenschichten schließlich ist es bis

Minus 150 Grad Celsius kalt.

Jupiter gibt das 1,7 fache der Energie ab, die er von der Sonne erhält. Der

Riesenplanet konnte sich aber nicht selbst zur Sonne weiterentwickeln. Trotz

seiner Größe mangelt es ihm ganz entschieden an Masse.

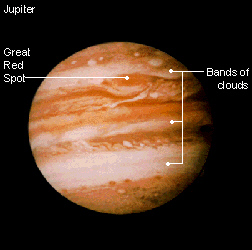

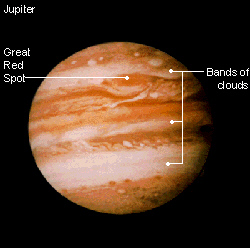

Jupiter ist nicht nur der größte, sondern auch der schnellste Planet. Für

eine Eigenrotation benötigt er weniger als zehn Stunden. Durch die hohe

Drehgeschwindigkeit werden die Wolkenstrukturen beeinflusst. Es entstehen

Wolkenbänder, die in Zonen um den Planeten kreisen. Man unterscheidet,

unterteilt nach Nord- und Südhalbkugel, etwa zehn Zonen (gemäßigte,

tropische und äquatoriale).

Die einzelnen Wolkenzonen rasen mit bis zu 500 Stundenkilometern in

entgegengesetzten Richtungen um Jupiter. Diese scheinen recht stabil und

langlebig zu sein. Seit genauere Beobachtungen möglich sind, also seit etwa

fünfzig Jahren, haben sich die Strukturen kaum verändert.

Die hohe Rotationsgeschwindigkeit sorgt letztlich auch dafür, dass Jupiter

ein ausgeprägtes Magnetfeld hat. Dessen Strahlungsausläufer erreichen sogar

die Bahn des Saturn.

Die Atmosphäre besteht zum größten Teil aus Wasserstoff und Helium. Daneben

sind auch Methan und Ammoniak und andere Bestandteile vorhanden.

Zu diesen anderen Bestandteilen zählt Phosphin (PH3), was einen typischen

Knoblauchgeruch verursacht. Für Vampire wäre Jupiter also auch nichts.

Ein besonderes Schauspiel bot sich den Astronomen im Juli 1994. Der Komet

Shoemaker-Levy-9 zerbrach in mehrere Fragmente. Diese stürzten auf den

Planeten. Die Helligkeit der gewaltigen Kollisionsexplosionen überschritt

die Helligkeit von Jupiter um das fünfzigfache.

Jupiterbahn

Jupiter benötigt für einen Sonnenumlauf ca. 11,86 Erdenjahre. Die mittlere

Sonnenentfernung beträgt 778 Millionen Kilometer. Seine Bahngeschwindigkeit liegt bei 13,05 Kilometern pro Sekunde.

Zum Vergleich, die Erde folgt ihrer Umlaufbahn mit einer

Geschwindigkeit von knapp

dreißig Kilometern pro Sekunde.

ihrer Umlaufbahn mit einer

Geschwindigkeit von knapp

dreißig Kilometern pro Sekunde.

Bei der Eigenrotation (eine

Umdrehung um die eigene

Achse=einTag) ist der Riese

deutlich schneller als die Erde,

ja schneller als alle anderen

Planeten. In seiner ständigen

Begleitung sind 16 Monde.

Während ein Sterntag bei uns

24 Stunden dauert, benötigt Jupiter lediglich neun Stunden

und 55 Minuten.

Das heißt, unter günstigsten Voraussetzungen kann ein voller Jupitertag in

einer Nacht von der Erde aus beobachtet werden.

Die Rotationsachse ist mit 3,1 Grad nur wenig geneigt. Gemessen an der Ebene

der Umlaufbahn ist die Achse der Erde deutlich schiefer (23,4 Grad). Die

hohe Rotationsgeschwindigkeit hat zur Folge, dass auf dem Planeten Jupiter

der Äquator nach außen gewölbt ist.

Aufbau

Jupiter ist ein Wasserstoffplanet. Der Äquatordurchmesser beträgt 143000

Kilometer. Im Zentrum befindet sich ein etwa 25.000 Kilometer großer Ge-

steinskern, der Temperaturen um 30.000 Grad hat.

Darauf folgt eine Schicht metal- lischen Wasserstoffes. Diese

sorgt mit der hohen Rotationsgeschwindigkeit für das starkausgeprägte Magnetfeld des

Planeten. lischen Wasserstoffes. Diese

sorgt mit der hohen Rotationsgeschwindigkeit für das starkausgeprägte Magnetfeld des

Planeten.

Der metallische Wasserstoff geht

über in einen breiten Gürtel aus

flüssigem Wasserstoff. Daran

schließt sich die Atmosphäre an.

Diese besteht zu 90 Prozent aus

Wasserstoff und zu fast 10% aus

Helium sowie Spuren von anderen Stoffen wie Ammoniak, Methan und Wasserdampf.

Die Ausmaße des Jupiter sind so gewaltig, dass die Erde 1300 mal dort

untergebracht werden könnte.

Besonders auffällig auf Jupiter sind der Große Rote Fleck, ein antizyklonischer Wirbelsturm, und zahlreiche weiße Ovale, die ebenfalls Sturmsysteme bilden.

Der Große Rote Fleck

Das Phänomen des großen roten Flecks ist auf fast jeder veröffentlichen

Fotografie von Jupiter zu sehen. Er ist der größte und langlebigste Sturm im

Sonnensystem. Genauer gesagt handelt es sich um einen antizyklischen

Wirbelsturm.

Er ragt mehr als acht Kilometer über die Wolkenschichten hin

aus. Seine Ausmaße sind wirklich enorm. Der Durchmesser

des großen roten Flecks übertrifft den der Erde dreimal.

über die Wolkenschichten hin

aus. Seine Ausmaße sind wirklich enorm. Der Durchmesser

des großen roten Flecks übertrifft den der Erde dreimal.

Der Supersturm wurde, freilich

ohne ihn als solchen deuten zu

können, schon vor 300 Jahren

entdeckt. Seitdem wurde er immer wieder gezeichnet und später auch fotografiert. Wie sich

zeigt, verändert er gelegentlich

seine Größe, aber er besteht seit

zumindest dieser Zeit.

Seine Färbung erhält er von Phosphor, der entsteht, wenn aufgewirbelte Gase

in der oberen Atmosphäre mit dem Sonnenlicht reagieren. Der große rote Fleck

dreht sich in etwa zehn Tagen einmal um sich selbst. Er wandert auch um den

Planeten herum. Dieses geschieht aber langsam und mit un-

regelmäßigen Geschwindigkeiten.

Warum kann sich dieser gewaltige Gewitter- und Wirbelsturm so lange halten?

Anders als auf der Erde, ist auf Jupiter für sofortigen Wolkenaustausch

gesorgt. Wolken auf der Erde entstehen langsam durch Wasserverdunstung.

Nachdem sie abgeregnet sind, braucht es seine Zeit, bis neue Wolken

entstehen können. Auf Jupiter fällt der Quasiregen in die heiße Atmosphäre

und wird sofort wieder verdampft.

Jupitermonde

Jupiter besitzt einen Ring und sechzehn Monde. Die vier größten werden nach

ihrem Entdecker als die galileischen Monde bezeichnet. Ihre Namen sind Io,

Europa, Ganymed und Kallisto.

Alle Monde liegen außerhalb des Jupiterringes. Die ersten am

Hauptring sind Adrastea und

Metis, danach folgen Amalthea

und Thebe. Nach den nun folgenden galileischen Monden

kommen Leda, Himalia, Lysithea

und Elara.

Jupiterringes. Die ersten am

Hauptring sind Adrastea und

Metis, danach folgen Amalthea

und Thebe. Nach den nun folgenden galileischen Monden

kommen Leda, Himalia, Lysithea

und Elara.

Die vier am weitesten von Jupiter entfernten Monde heißen

Ananke, Carme, Pasphae und

Sinope. Die letztgenannten

laufen entgegengesetzt um den

Planeten und dürften einge

fangene Asteroiden aus dem

Asteroidengürtel sein.

Sie kreisen um Jupiter in einer Entfernung von bis zu 24 Millionen

Kilometern. Während die vier galileischen Monde Ausmaße haben, die über den

Umfang unseres Mondes zum Teil hinausgehen, sind die anderen zwölf eher

klein. Keiner von ihnen ist größer als 200 Kilometer.

Die galileischen Monde sind auch aus anderen Gründen interessant. Io ist rot

und gelb gefärbt. Schwefel spuckende Vulkane verursachen diese Färbung. Io

ist dem Magnetfeld von Jupiter stark ausgesetzt. Daher rührt, dass zwischen

beiden starke elektrische Ströme fließen. Io hat die aktivste

Vulkantätigkeit im Sonnensystem. Sein Durchmesser liegt bei 3640 Kilometern,

seine Entfernung zu Jupiter bei 422000 Kilometern.

Europa zählt neben Io zu den jüngeren Monden. Am 20. Februar 1997 wurde

Europa von der Raumsonde Galileo fotografiert. Dabei stellte sich

Erstaunliches heraus. Der Mond hat einen Ozean, auf dem Eisberge schwimmen.

Flüssiges Wasser war außerhalb der Erde bislang für eher nicht

wahrscheinlich gehalten worden. Die Jugendlichkeit des Mondes wird durch die

geringe Anzahl von Meteoritenkratern bestätigt. Der Durchmesser beträgt 3140

km, die Entfernung zu Jupiter 671000 Kilometer.

Ganymed ist der größte Mond im Sonnensystem. Sein Durchmesser liegt mit 5262

Kilometern noch deutlich über dem des Merkur. Die Entfernung zu Jupiter

beträgt 1 070 000 Kilometer. Seine eisige Kruste ist voller Krater.

Der äußere der vier galileischen Monde ist Kallisto. Auch seine Oberfläche

ist vollständig mit Kratern überzogen. Der mächtigste von ihnen ist mit 300

Kilometern Walhalla. Um einmal den Jupiter zu umrunden, benötigt Kallisto

fast 17 Tage. Der Abstand beträgt rund 1,9 Millionen Kilometer. Der vierte

galileische Mond ist fast so groß wie Merkur (4800 Kilometer).

Erst 1980 wurde von der Raumfähre Voyager 1 entdeckt, dass Jupiter ein

Ringsystem besitzt. Der Hauptring hat eine Stärke von etwa 30 Kilometern.

50000 bis 58000 Kilometer oberhalb der Wolkendecke befindet sich das

lichtschwache Gebilde aus feinem Staub. Zur Wolkendecke hin erstreckt sich

ein noch feinerer Haloring.

©by megasystems

|

|

|